-

- 公司:

- 河南国医基因科技有限公司

-

- 联系:

- 岳主任

-

- 手机:

-

19157156632

-

- 电话:

-

400-8017558

-

- 地址:

- 郑州市航空港区兴瑞汇金国际A2楼6层607号

-

- 微信:

-

- 南阳本地亲子鉴定中心名单2025整理中心地址发布134阅读 2025-09-02 10:21:36

- 保德正规亲子鉴定正规机构名单一览|附2025年亲子鉴定办理地址188阅读 2025-08-30 11:43:26

- 河曲正规亲子鉴定中心大全|附2025年价格表174阅读 2025-08-30 11:40:02

- 岢岚正规11大办理亲子鉴定中心合集附岢岚正规亲子鉴定机构地址174阅读 2025-08-30 11:32:21

- 五寨本地11所亲子鉴定中心大全一览|附2025年亲子鉴定收费标准170阅读 2025-08-30 11:28:11

什么是穿刺亲子鉴定?当科技遇见生命:穿刺亲子鉴定的前世今生

2025-07-29 02:42:07 242次浏览

在现代医学与遗传学的交叉领域,穿刺亲子鉴定技术犹如一把精密的双刃剑,既闪耀着科技解谜的智慧光芒,又折射出生命伦理的复杂光谱。这项技术自诞生之日起就承载着双重使命:一方面是冰冷的科学仪器,通过的DNA分析揭示原始的血缘真相;另一方面又是温暖的家庭纽带,其检测结果往往直接关系到夫妻感情、子女认同和家庭稳定。在实验室的显微镜下,它只是一组组严谨的遗传数据;而在现实生活中,却可能引发深刻的情感地震。

这项技术的演进历程就像一部浓缩的医学人文史诗,记录着人类对血缘真相从模糊猜测到判定的认知飞跃。从初简单的血型比对,到今天数十个STR位点的分析,科技的发展让亲子鉴定从"可能知道"变成了"确切知晓"。但与此同时,伦理考量的天平也在不断调整重量:如何在科学真相与家庭和谐之间寻找平衡点?如何在个人知情权与胎儿生命权之间划定界限?这些问题的答案,往往比实验室里的数据复杂千百倍。

穿刺亲子鉴定的历史可以追溯到上世纪六十年代。1966年,美国学者首次成功通过羊水穿刺获取胎儿细胞,原本用于染色体异常检测的技术很快被拓展到亲子鉴定领域。早期的穿刺技术相对粗糙,医生仅凭经验操作,并发症发生率较高。直到超声影像技术的介入,这项检测才真正走向化。1983年,实时超声引导下的羊水穿刺术问世,将操作风险降低了70%,标志着现代穿刺亲子鉴定的诞生。

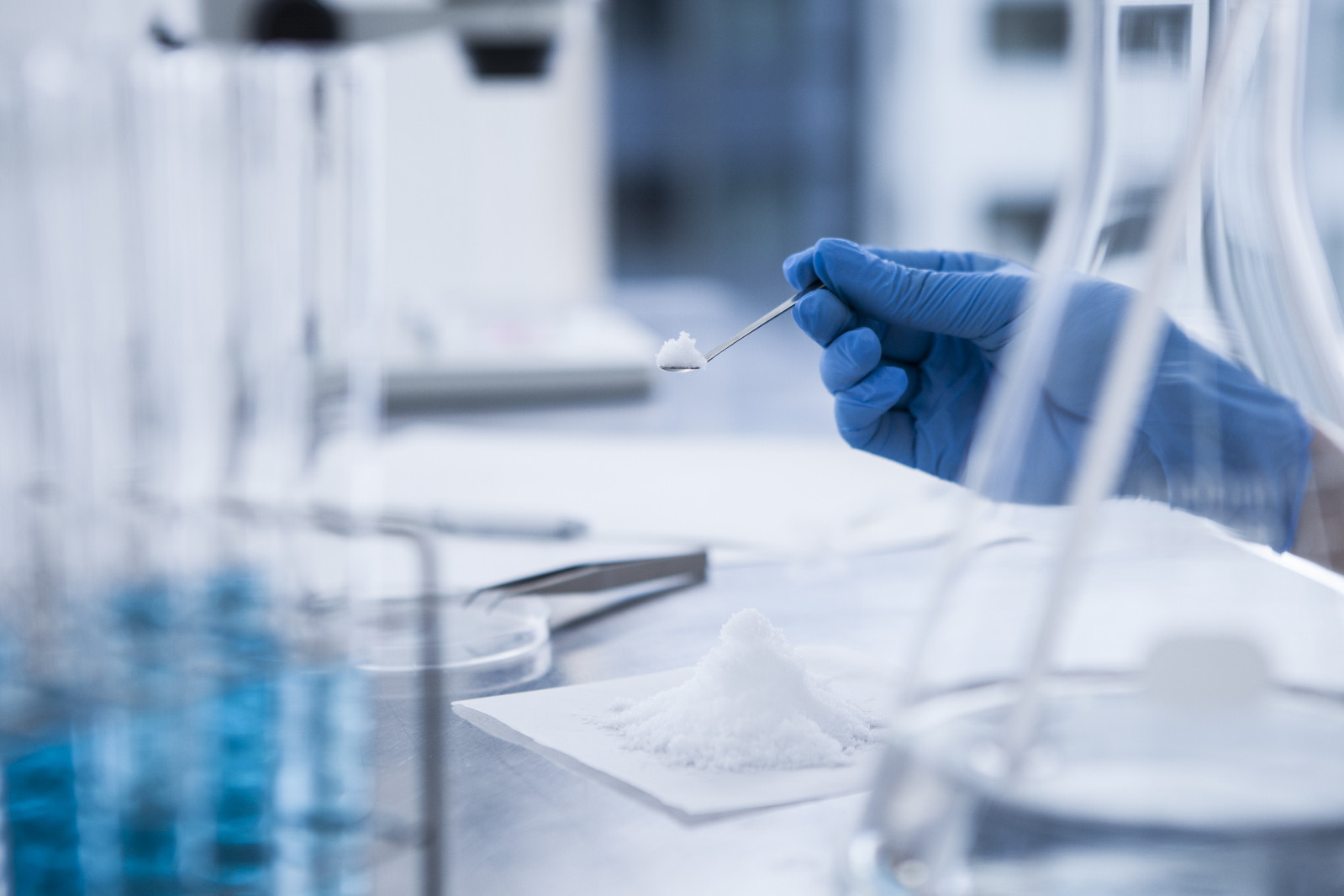

这项技术的科学原理令人叹服。通过细针穿刺获取的羊水中,含有胎儿脱落的皮肤细胞、泌尿系统细胞等,这些细胞携带着完整的胎儿DNA信息。实验室采用短串联重复序列(STR)分析技术,比对胎儿与疑似父亲的DNA特征片段。现测通常分析20-40个STR位点,准确率可达99.99%以上。特别在排除亲子关系时,其准确性更是接近百分之百。

技术发展至今已形成三大主要类型。绒毛膜穿刺在孕10-13周进行,通过宫颈或腹壁获取胎盘绒毛组织;羊膜腔穿刺适用于16-24孕周,抽取20ml左右羊水;而脐静脉穿刺多在24周后实施,直接采集胎儿血液样本。三种方式各具特点,其中羊膜腔穿刺因风险相对较低而应用广。

穿刺亲子鉴定的进步轨迹清晰可见。代技术仅能进行血型比对,准确率不足60%;二代技术引入HLA分型,将准确率提升至90%;现在的STR分析技术不仅大幅提高准确性,还能在24小时内完成检测。近年出现的微创穿刺技术,将针头直径缩小到0.6mm,创伤更小,术后流产风险降至0.1%以下。

这项技术的社会价值不容忽视。在涉外婚姻、复杂继承纠纷等场合,它提供了无可辩驳的科学证据。2018年某明星亲子纠纷案中,穿刺鉴定结果直接影响了数亿财产的分配。在刑事侦查领域,它帮助确认了多起调换婴儿案件的责任方。更重要的是,它为那些被血缘问题困扰的家庭提供了确凿的答案。

然而,技术的双面性始终存在。穿刺操作可能导致感染、羊水渗漏等并发症,约0.3-0.5%的案例会发生流产。伦理争议更是如影随形:过早知道亲子关系是否会影响胎儿生存权?鉴定结果会如何冲击家庭关系?这些问题的答案,往往比技术本身复杂得多。

展望未来,穿刺亲子鉴定正面临无创技术的挑战。无创产前DNA检测只需抽取孕妇静脉血,完全规避了穿刺风险。但专家指出,在双胎妊娠、母体肿瘤等特殊情况下,穿刺鉴定仍具有不可替代的优势。或许在可见的未来,这两种技术将长期并存,各自服务于不同的需求场景。

从粗糙操作到医疗,穿刺亲子鉴定的发展历程诠释了科技与人文的永恒对话。它提醒我们:在追寻真相的道路上,既要尊重科学的力量,也要守护生命的尊严。这项技术的前世今生,正是人类不断平衡求知欲与同理心的生动写照。

在追求血缘真相的道路上,穿刺亲子鉴定技术既是一面照妖镜,能照见原始的生物学事实;又是一块试金石,考验着现代社会对生命伦理的理解深度。它的发展轨迹生动诠释了:科技可以告诉我们"是什么",但"该如何面对"这个更深层的问题,仍需回归人性的思考。

-

在生活的长河中,亲子关系本应是温暖而坚定的港湾,但有时也会被疑云笼罩。你是否曾在心底默默疑惑,那个与你血脉相连的孩子,是否真的是亲密的延续?又或者,你是否因某些特殊原因,需要一份的证明来确认亲子关系?亲子鉴定,正是那把能解开谜团、驱散疑云的25-08-06 23:48:01

在生活的长河中,亲子关系本应是温暖而坚定的港湾,但有时也会被疑云笼罩。你是否曾在心底默默疑惑,那个与你血脉相连的孩子,是否真的是亲密的延续?又或者,你是否因某些特殊原因,需要一份的证明来确认亲子关系?亲子鉴定,正是那把能解开谜团、驱散疑云的25-08-06 23:48:01 -

DNA鉴定机构,无创隐私亲子鉴定,亲子鉴定服务 正是凭借这些优势,我们赢得了广大客户的一致好评和信赖。良好的口碑是我们多年来诚信经营、优质服务的有力见证,是我们的资产。它激励着我们不断前进,在未来的工作中,我们将一如既往地坚守专业、优质、严25-09-02 00:00:01

DNA鉴定机构,无创隐私亲子鉴定,亲子鉴定服务 正是凭借这些优势,我们赢得了广大客户的一致好评和信赖。良好的口碑是我们多年来诚信经营、优质服务的有力见证,是我们的资产。它激励着我们不断前进,在未来的工作中,我们将一如既往地坚守专业、优质、严25-09-02 00:00:01 -

亲子鉴定咨询服务,DNA亲子鉴定机构,亲子鉴定服务机构 展望未来,我们将继续秉承“专业、准确、保密、服务”的宗旨,不断提升自身的技术水平和服务质量。我们将进一步拓展业务领域,为更多的客户提供亲子鉴定解决方案。我们相信,在全体员工的共同努力下25-09-01 23:57:01

亲子鉴定咨询服务,DNA亲子鉴定机构,亲子鉴定服务机构 展望未来,我们将继续秉承“专业、准确、保密、服务”的宗旨,不断提升自身的技术水平和服务质量。我们将进一步拓展业务领域,为更多的客户提供亲子鉴定解决方案。我们相信,在全体员工的共同努力下25-09-01 23:57:01 -

主营项目:正规DNA鉴定机构,无创隐私亲子鉴定,亲子鉴定服务中心 我们的服务不仅仅局限于鉴定过程,而是贯穿于你咨询、鉴定到获取结果的每一个环节。当你联系我们时,我们的客服人员会以热情、专业的态度为你解答疑问,提供详细的咨询和建议。在鉴定过程25-09-01 23:54:01

主营项目:正规DNA鉴定机构,无创隐私亲子鉴定,亲子鉴定服务中心 我们的服务不仅仅局限于鉴定过程,而是贯穿于你咨询、鉴定到获取结果的每一个环节。当你联系我们时,我们的客服人员会以热情、专业的态度为你解答疑问,提供详细的咨询和建议。在鉴定过程25-09-01 23:54:01 -

在生活的舞台上,亲子关系宛如一部充满温情的剧集。但你是否曾在某个寂静的夜晚,心中泛起一丝疑虑:那个与你朝夕相伴的孩子,真的是血脉相连的至 亲吗?又或者,在面对一些复杂的家庭状况时,你是否渴望一份确凿的证据,来解开亲子关系的谜团?亲子鉴定,为25-09-01 23:51:01

在生活的舞台上,亲子关系宛如一部充满温情的剧集。但你是否曾在某个寂静的夜晚,心中泛起一丝疑虑:那个与你朝夕相伴的孩子,真的是血脉相连的至 亲吗?又或者,在面对一些复杂的家庭状况时,你是否渴望一份确凿的证据,来解开亲子关系的谜团?亲子鉴定,为25-09-01 23:51:01 -

DNA鉴定机构,无创隐私亲子鉴定,亲子鉴定服务 我们深知,亲子鉴定不仅是一项技术服务,更关乎着家庭的和谐与个人的切身利益。因此,我们凭借专业的技术团队,他们拥有丰富的行业经验和深厚的专业知识,能够熟练运用检测设备和技术方法,确保每一个鉴定环25-09-01 23:48:01

DNA鉴定机构,无创隐私亲子鉴定,亲子鉴定服务 我们深知,亲子鉴定不仅是一项技术服务,更关乎着家庭的和谐与个人的切身利益。因此,我们凭借专业的技术团队,他们拥有丰富的行业经验和深厚的专业知识,能够熟练运用检测设备和技术方法,确保每一个鉴定环25-09-01 23:48:01 -

我们提供多种类型的亲子鉴定服务,满足不同客户的需求。无论是用于个人了解真相的隐私亲子鉴定,还是具有法律效力的亲子鉴定,亦或是产前亲子鉴定,我们都能为你提供专业的解决方案。无论你处于何种情况,面临怎样的需求,我们都能根据你的具体情况,为你量身25-09-01 23:45:01

我们提供多种类型的亲子鉴定服务,满足不同客户的需求。无论是用于个人了解真相的隐私亲子鉴定,还是具有法律效力的亲子鉴定,亦或是产前亲子鉴定,我们都能为你提供专业的解决方案。无论你处于何种情况,面临怎样的需求,我们都能根据你的具体情况,为你量身25-09-01 23:45:01 -

亲子鉴定咨询服务,DNA亲子鉴定机构,亲子鉴定服务机构 展望未来,我们将继续秉承“专业、准确、保密、服务”的宗旨,不断提升自身的技术水平和服务质量。我们将进一步拓展业务领域,为更多的客户提供亲子鉴定解决方案。我们相信,在全体员工的共同努力下25-09-01 23:42:01

亲子鉴定咨询服务,DNA亲子鉴定机构,亲子鉴定服务机构 展望未来,我们将继续秉承“专业、准确、保密、服务”的宗旨,不断提升自身的技术水平和服务质量。我们将进一步拓展业务领域,为更多的客户提供亲子鉴定解决方案。我们相信,在全体员工的共同努力下25-09-01 23:42:01 -

“亲子鉴定,不仅是科学检测,更是一份对家庭的负责。无论结果如何,真相终将让爱更清晰——是误会解除后的相拥而泣,是责任确认后的携手。河南国医基因科技,愿做您寻找真相路上的守护者,用专业与温度,让每一份亲情经得起时间的考验。立即咨询,开启安心之25-09-01 23:39:01

“亲子鉴定,不仅是科学检测,更是一份对家庭的负责。无论结果如何,真相终将让爱更清晰——是误会解除后的相拥而泣,是责任确认后的携手。河南国医基因科技,愿做您寻找真相路上的守护者,用专业与温度,让每一份亲情经得起时间的考验。立即咨询,开启安心之25-09-01 23:39:01 -

主营项目:DNA鉴定机构,无创隐私亲子鉴定,亲子鉴定服务中心 团队成员之间相互协作、相互支持,形成了一个强大的工作合力。无论是面对复杂的鉴定案例还是紧急的任务,他们都能齐心协力,共同攻克难关。DNA鉴定机构,无创隐私亲子鉴定,亲子鉴定服务中25-09-01 23:36:01

主营项目:DNA鉴定机构,无创隐私亲子鉴定,亲子鉴定服务中心 团队成员之间相互协作、相互支持,形成了一个强大的工作合力。无论是面对复杂的鉴定案例还是紧急的任务,他们都能齐心协力,共同攻克难关。DNA鉴定机构,无创隐私亲子鉴定,亲子鉴定服务中25-09-01 23:36:01 -

我们拥有实验室设备和鉴定技术团队。实验室严格遵循标准,每一份样本都经过多道工序处理,确保检测结果准确。我们的鉴定人员均具备丰富的专业知识和实践经验,他们以严谨的科学态度对待每一份样本,为你提供可靠的亲子鉴定结果。选择我们,就是选择专业与放心25-09-01 23:33:01

我们拥有实验室设备和鉴定技术团队。实验室严格遵循标准,每一份样本都经过多道工序处理,确保检测结果准确。我们的鉴定人员均具备丰富的专业知识和实践经验,他们以严谨的科学态度对待每一份样本,为你提供可靠的亲子鉴定结果。选择我们,就是选择专业与放心25-09-01 23:33:01 -

DNA鉴定机构,无创隐私亲子鉴定,亲子鉴定服务 正是凭借这些优势,我们赢得了广大客户的一致好评和信赖。良好的口碑是我们多年来诚信经营、优质服务的有力见证,是我们的资产。它激励着我们不断前进,在未来的工作中,我们将一如既往地坚守专业、优质、严25-09-01 23:30:01

DNA鉴定机构,无创隐私亲子鉴定,亲子鉴定服务 正是凭借这些优势,我们赢得了广大客户的一致好评和信赖。良好的口碑是我们多年来诚信经营、优质服务的有力见证,是我们的资产。它激励着我们不断前进,在未来的工作中,我们将一如既往地坚守专业、优质、严25-09-01 23:30:01 -

DNA鉴定机构,无创隐私亲子鉴定,亲子鉴定服务 正是凭借这些优势,我们赢得了广大客户的一致好评和信赖。良好的口碑是我们多年来诚信经营、优质服务的有力见证,是我们的资产。它激励着我们不断前进,在未来的工作中,我们将一如既往地坚守专业、优质、严25-09-01 23:27:01

DNA鉴定机构,无创隐私亲子鉴定,亲子鉴定服务 正是凭借这些优势,我们赢得了广大客户的一致好评和信赖。良好的口碑是我们多年来诚信经营、优质服务的有力见证,是我们的资产。它激励着我们不断前进,在未来的工作中,我们将一如既往地坚守专业、优质、严25-09-01 23:27:01 -

DNA鉴定机构,无创隐私亲子鉴定,亲子鉴定服务 正是凭借这些优势,我们赢得了广大客户的一致好评和信赖。良好的口碑是我们多年来诚信经营、优质服务的有力见证,是我们的资产。它激励着我们不断前进,在未来的工作中,我们将一如既往地坚守专业、优质、严25-09-01 23:24:01

DNA鉴定机构,无创隐私亲子鉴定,亲子鉴定服务 正是凭借这些优势,我们赢得了广大客户的一致好评和信赖。良好的口碑是我们多年来诚信经营、优质服务的有力见证,是我们的资产。它激励着我们不断前进,在未来的工作中,我们将一如既往地坚守专业、优质、严25-09-01 23:24:01 -

DNA鉴定机构,无创隐私亲子鉴定,亲子鉴定服务 我们深知,亲子鉴定不仅是一项技术服务,更关乎着家庭的和谐与个人的切身利益。因此,我们凭借专业的技术团队,他们拥有丰富的行业经验和深厚的专业知识,能够熟练运用检测设备和技术方法,确保每一个鉴定环25-09-01 23:21:01

DNA鉴定机构,无创隐私亲子鉴定,亲子鉴定服务 我们深知,亲子鉴定不仅是一项技术服务,更关乎着家庭的和谐与个人的切身利益。因此,我们凭借专业的技术团队,他们拥有丰富的行业经验和深厚的专业知识,能够熟练运用检测设备和技术方法,确保每一个鉴定环25-09-01 23:21:01 -

亲子鉴定不仅仅是一份检测报告,更是你重新审视亲子关系、开启生活的契机。当你拿到那份准确的鉴定结果时,无论结果如何,你都能坦然面对,放下心中的包袱。如果是亲生关系,那么这份鉴定将成为你们家庭情感的加固剂,让你们珍惜彼此;如果不是亲生关系,也能25-09-01 23:18:01

亲子鉴定不仅仅是一份检测报告,更是你重新审视亲子关系、开启生活的契机。当你拿到那份准确的鉴定结果时,无论结果如何,你都能坦然面对,放下心中的包袱。如果是亲生关系,那么这份鉴定将成为你们家庭情感的加固剂,让你们珍惜彼此;如果不是亲生关系,也能25-09-01 23:18:01 -

DNA鉴定机构,无创隐私亲子鉴定,亲子鉴定服务 我们深知,亲子鉴定不仅是一项技术服务,更关乎着家庭的和谐与个人的切身利益。因此,我们凭借专业的技术团队,他们拥有丰富的行业经验和深厚的专业知识,能够熟练运用检测设备和技术方法,确保每一个鉴定环25-09-01 23:15:01

DNA鉴定机构,无创隐私亲子鉴定,亲子鉴定服务 我们深知,亲子鉴定不仅是一项技术服务,更关乎着家庭的和谐与个人的切身利益。因此,我们凭借专业的技术团队,他们拥有丰富的行业经验和深厚的专业知识,能够熟练运用检测设备和技术方法,确保每一个鉴定环25-09-01 23:15:01 -

“亲子鉴定,不仅是科学检测,更是一份对家庭的负责。无论结果如何,真相终将让爱更清晰——是误会解除后的相拥而泣,是责任确认后的携手。河南国医基因科技,愿做您寻找真相路上的守护者,用专业与温度,让每一份亲情经得起时间的考验。立即咨询,开启安心之25-09-01 23:12:01

“亲子鉴定,不仅是科学检测,更是一份对家庭的负责。无论结果如何,真相终将让爱更清晰——是误会解除后的相拥而泣,是责任确认后的携手。河南国医基因科技,愿做您寻找真相路上的守护者,用专业与温度,让每一份亲情经得起时间的考验。立即咨询,开启安心之25-09-01 23:12:01 -

亲子鉴定咨询服务,DNA亲子鉴定机构,亲子鉴定服务机构 展望未来,我们将继续秉承“专业、准确、保密、服务”的宗旨,不断提升自身的技术水平和服务质量。我们将进一步拓展业务领域,为更多的客户提供亲子鉴定解决方案。我们相信,在全体员工的共同努力下25-09-01 23:09:01

亲子鉴定咨询服务,DNA亲子鉴定机构,亲子鉴定服务机构 展望未来,我们将继续秉承“专业、准确、保密、服务”的宗旨,不断提升自身的技术水平和服务质量。我们将进一步拓展业务领域,为更多的客户提供亲子鉴定解决方案。我们相信,在全体员工的共同努力下25-09-01 23:09:01 -

主营项目:正规DNA鉴定机构,无创隐私亲子鉴定,亲子鉴定服务中心 我们的服务不仅仅局限于鉴定过程,而是贯穿于你咨询、鉴定到获取结果的每一个环节。当你联系我们时,我们的客服人员会以热情、专业的态度为你解答疑问,提供详细的咨询和建议。在鉴定过程25-09-01 23:06:01

主营项目:正规DNA鉴定机构,无创隐私亲子鉴定,亲子鉴定服务中心 我们的服务不仅仅局限于鉴定过程,而是贯穿于你咨询、鉴定到获取结果的每一个环节。当你联系我们时,我们的客服人员会以热情、专业的态度为你解答疑问,提供详细的咨询和建议。在鉴定过程25-09-01 23:06:01